株式市場の割高・割安を知る指標はいくつかありますが、今回はそのなかでも、世界的に著名な米国の投資家の一人であるウォーレン・バフェット氏が重視とされる指標「バフェット指数」について見ていこうと思います。

バフェット指数とは

「バフェット指数」とは、著名投資家のウォーレン・バフェット氏が現在の株式市場が割高か割安かを判断するための指標です。株式時価総額と名目GDPを比較します。

その国の株価は長期的にみるとその国の経済力に見合った水準に近づくという考えから、ウォーレン・バフェット氏が重視している指標とされる。

バフェット指数の計算方法

株式の時価総額を名目GDPで割り、100を掛けてパーセント表示にした数字です。一般に、この数字が100%を上回れば株価は割高、下回れば割安と解釈されます。

バフェット指数で中国株、日本株、米国株を比較

下記は、上場企業の時価総額(GDP比)のグラフになります。

これを見ると、2018年米国は147.982%、日本は106.902%、中国は45.52%となっています。

米国株は割高では

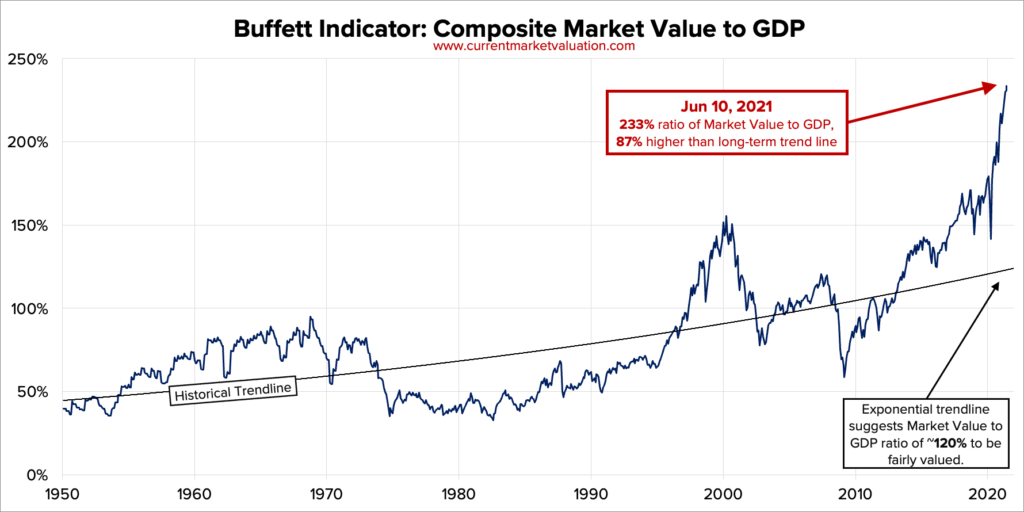

バフェット指数で米国株を見てみると、インターネット株バブル期のピークをも上回り、数十年にわたり上昇傾向にある。さらに今回のコロナ禍で株式市場は活況。バフェット指数はさらに高くなっています。

昔とは時代が違って、ITなどのグロース株(成長株)の比重が株式市場の中でも大きくなっているから、バフェット指数は高くなっても正当化される問題なのでしょうか?単純にバフェット指数から見た数字は割高に見えます。

source: www.currentmarketvaluation.com

上記は、執筆時点で最新(2021年6月10日時点)の米国のバフェット指数になります。これを見ると米国のバフェット指数は233%となり、長期トレンドラインより87%も高値の水準にあります。

中国株は割安?

一方、中国株について見てみると、米国や日本など世界の株高の流れに乗れていないです。このことは、バフェット指数からも見てとれます。

中国は、他の国に比べて、カントリーリスクを考慮する必要があるかと思いますが、それでも、米国や日本より成長していく国で、この株価水準は、日米の株価と比較すると割安に感じられます。

GDPから中国、日本、米国を比較

未来の成長が株価に反映されるとのことなので、次は各国のGDP成長率について見ていきたいと思います。

GDP成長率を比較

上記が中国、米国、日本のGDP成長率になります。2019年のGDP成長率は、一番高い中国で5.572%、次に米国で1.678%、最後に日本で0.865%となっています。

執筆時点ではこちらのグラフに2020年は入っていませんが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、主要国では中国のみがプラス成長の2.3%、米国がマイナス3.5%、日本はマイナス4.8%となりました。

GDPの成長率を比較すると、中国>米国>日本の順番になっています。

一人当たりのGDPを比較

国で比較すると、人口が大きい国がもちろん有利になるので、次は一人当たりの名目GDPを見ていきます。

上記を見てみると、やっぱり米国の強さが際立っていますね。右肩上がりのグラフになっています。一方、日本は2018年の水準は、24年前である1994年の水準とほぼ同じです。年によって上下はありますが、基本的に20年以上、成長は見られないということになります。

最後に中国ですが、一人当たりのGDPは、まだ先進国の水準まで距離がありますね。経済成長とともに人々の生活も豊かになり、一人当たりのGDPも拡大してきていますが、まだまだこれからといった感じでしょうか。逆に言えば、まだまだ発展の余地をあるので、私はこちらの方に魅力を感じます。

直近1年間の株式指数推移

| 現在値 | 成長率 | |

|---|---|---|

| 香港ハンセン指数 | 28,918.10 | +16.71% |

| 上海総合指数 | 3,591.84 | +22.26% |

| 日経平均 | 28,941.52 | +24.87% |

| NYダウ平均 | 34,756.39 | +26.05% |

| ナスダック指数 | 13,814.49 | +39.19% |

※ 2021年6月6日時点

上記の「バフェット指数」や「GDP成長率」を踏まえて、昨年からの株式市場の推移を見ていきたいと思います。

やはり香港株、中国株が日本株、米国株にアンダーパフォームしています。この動きは、過去5年の単位で見ても同じような感じになっています。

2020年度のEPSを元にして計算された実績PERを見てみても、香港ハンセン指数が13.27、上海総合指数が15.79、日経平均が19.81、NYダウ平均が26.37となっています。(2021年5月時点)

数字上は、「バフェット指数」で見ても、PERで見ても、中国株、香港株が米国株、日本株より割安に取引されているように見えますね。

なお、野村によれば、中国の株式市場は世界第2位の規模になっているものの、世界的な株価指数には完全には反映されていないと指摘しています。

指数算出会社の米MSCIは外資による持ち株規制などを理由に中国を発展途上国に位置付けており、資産配分で中国が英国を下回るファンドも多く、ノルウェーや米カリフォルニア州の年金基金では中国関連株の資産配分比率が4%を下回っていると指摘。多くの投資家が高成長とリスク分散のチャンスを逸しているとした。

一方、向こう10年で中国株への資産配分が大きく進むとみているとのこと。そうなれば、近い将来、米国株や日本株をアウトパフォームするときが来るかも。もしそうなればうれしいですね。